Profeta en su tierra y fuera de ella, el mexicano Gabriel Orozco se aproxima a su consagración definitiva como artista. Así lo indica la exposición itinerante que iniciará en el MoMA de Nueva York este diciembre, para después viajar a París, Londres y Basilea. La mesa está servida para que 2010 sea su gran año.

Por Beatriz Bastarrica

En mi casa tengo varios globos terráqueos. Dos de ellos son tan antiguos que algunos de los países que muestran ya no existen, han cambiado de nombre o han visto modificadas sus fronteras. Desde el punto de vista de la utilidad, mis globos terráqueos “caducados” son más bien un fracaso, a no ser que uno quiera estudiar geografía antigua.

Pero yo no los tengo por su fracasada utilidad. En su día los compré en una especie de acto de rescate. Cuando vi el primero, sobre una montaña de objetos viejos, se me apareció como un pobre objeto abandonado que, a pesar de su evidente belleza –tiene bonitos colores y está cargado de información, útil o no– había sido desechado y necesitaba ser salvado. Y ya está. Me lo llevé a casa, donde muy poéticamente convive hoy con mis demás trastos en la última etapa de su vida.

Yo creo en la vida de los objetos, desde que era una niña. Y, sospecho, lo mismo le pasa al que con seguridad es el artista mexicano vivo más importante (hay quien lo califica además como uno de los diez más influyentes a nivel internacional): Gabriel Orozco.

Todas las biografías de Orozco comienzan diciendo que nació en Xalapa, Veracruz, en 1962. Continúan con su traslado a la ciudad de México y sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y, más tarde, en 1986, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y desde ese momento hasta hoy, todas las biografías coinciden también en su sostenida e imparable escalada profesional, así como en su mayor éxito en el extranjero que en México, y en su actual residencia, a caballo entre París y Nueva York (aunque la página Web de su galería mexicana añade México a estos dos lugares).

Aparentemente, Gabriel Orozco es la encarnación del dicho “nadie es profeta en su tierra”. Y digo aparentemente porque lo cierto es que hace ya varios años que aquí, en su país, se le conoce y se le da su lugar –la muestra curada por Patrick Charpenel en Bellas Artes, hace dos o tres años, es un claro ejemplo–. Si Orozco es ignorado en México hoy en día, yo diría más bien que lo es en la misma medida en que el público no adepto al arte contemporáneo ignora a todos o casi todos los demás artistas que componen la escena en este país. Pero esta situación probablemente cambie a partir del año que viene (2010).

Entre finales de este año y comienzos de 2011, cuatro templos internacionales del arte consagrarán –y utilizo terminología religiosa con toda la intención– a Gabriel Orozco como la enorme figura que muchos ya consideran que es: el MoMA, en Nueva York; el Centre Pompidou, en París; la Tate Modern, en Londres, y el Kunstmuseum de Basilea, Suiza. Éstas serán las sedes consecutivas de una gran retrospectiva ambulante que planea irse enriqueciendo con algunas de las piezas que Orozco produzca durante ese tiempo.

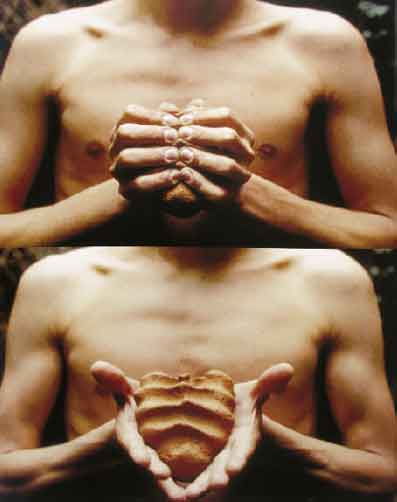

Calculo, así, que gente de todas partes podrá ver juntas en un mismo espacio piezas como Piedra que cede (1992), Mis manos son mi corazón, Árbol de samurai (2006), D.S., (1993) o la archiconocida Black kites (Papalotes negros, de 1997). Todas ellas fueron elaboradas con los materiales más diversos; comparten y materializan la que el propio Orozco dice que es una de sus obsesiones fundamentales a la hora de trabajar: la tensión entre lo natural y lo artificial, entre las estructuras de la naturaleza y las inventadas por el ser humano.

Muchas de las piezas firmadas por Orozco están creadas a partir de cosas y materiales encontrados, naturales o de desecho. Es por eso que digo que cree en la vida de los objetos. Parafraseando sus propias palabras, busca dislocar los objetos con memoria histórica para así descomponer esta misma memoria.

Sí, Orozco cree en la vida de los objetos y, además, lo hace a la manera –y esta decisión no es ni casual ni ingenua, diría yo– en la que creía Marcel Duchamp. Quizá sea ésta la crítica más constante y también más consistente que Orozco recibe a su trabajo: su dependencia conceptual del “padre”, del genio que abrió a pulso las puertas del futuro al arte contemporáneo. Orozco, sospecho, se resiste a todo esto argumentando, por ejemplo, que su arte es tan nuevo que aún no tiene nombre –a propósito de su calificación desde un sector de la crítica como artista conceptual–, quién sabe si en serio o de manera irónica.

Personalmente, me quedo con el lado menos enrevesado y más poético de su producción: todo lo mostrado en la exposición de este mismo año en el Distrito Federal, en la galería Kurimanzutto, construida a partir de “cadáveres” intervenidos de árboles y plantas encontrados en diferentes lugares de México. Las cajas de zapatos vacías, los repetitivos dibujos gestuales en carbón sobre papel y otras piezas de esa clase me recuerdan un poco a aquellas pinturas de Damien Hirst, de hace unos años, que realizó soltando pintura sobre discos en movimiento –y sobre las que el propio Hirst, rey de la ironía a la par que de la grandilocuencia, llegó a afirmar, para bien o para mal, que habían sido demasiado burlescas–.

Pero, volviendo a la cuestión de la dependencia conceptual, lo cierto es que, si nos atenemos al momento que vivimos –más allá incluso de la ya molesta posmodernidad– esto no tiene porqué ser algo intrínsecamente perjudicial. A fin de cuentas, Orozco, en última instancia, como cualquier otro artista, sólo tiene que demostrarse lo que tenga que demostrarse a sí mismo. Veremos qué pasa cuando por fin encuentre, o encuentren, un nombre para el arte que crea.